最近有个事儿闹得挺大,就是那个微信游戏实名认证的问题。你知道吗?有个15岁的小伙子,竟然冒用妈妈的身份信息,偷偷在微信游戏里充值了快五千块!这事儿一出,可不得了,妈妈一气之下把游戏平台和收款方告上了法庭。那结果怎么样呢?咱们一起来聊聊这个话题。

小徐的“游戏大作战”

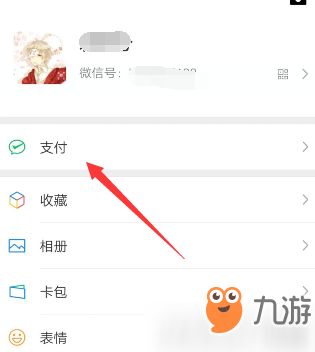

故事的主人公叫小徐,一个15岁的中学生。这孩子对游戏可是情有独钟,可问题是,他是个未成年人,按规定是不能玩游戏的。但小徐可不管这些,他用自己的爸爸的手机副卡号注册了一个短视频平台,然后又偷偷用妈妈的身份证信息在平台上玩起了小游戏。

这还不算完,小徐还趁妈妈不注意,用她的微信给游戏充值了。从6元到118元,小徐一次又一次地充值,总共花费了近5000元。这可把妈妈气坏了,一查账单,才发现原来小徐已经偷偷充值了好几次。

妈妈怒告游戏平台

小徐的妈妈一气之下,把短视频平台和游戏收款方告上了法庭。她认为,这两家公司存在技术漏洞,诱导未成年人充值,构成欺诈。她要求这两家公司退还小徐的充值金额,并按照三倍赔偿,一共要1.4万余元。

但是,法院的判决结果却让妈妈有些意外。一审法院认为,短视频平台和游戏收款方并不构成欺诈。因为小徐是主动绕过防沉迷系统,而且他的监护人没有严格引导管理他的上网行为,这是充值行为发生的主要原因。

法院判决:部分退款

法院审理后认为,小徐在充值时只有15岁,属于限制民事行为能力人。他实施的与其年龄、智力、精神健康状况相适应的充值行为有效,但超过其认知和理解能力的部分,因为妈妈事先不知情、事后不予追认,应属无效。

根据国家新闻出版署的规定,8周岁以上未满16周岁的用户,单次充值金额不得超过50元人民币,每月充值金额累计不得超过200元人民币。结合双方过错情况,一审法院酌定二被告公司退还小徐已消费的充值款2000元,驳回其他诉讼请求。

小徐妈妈不服,上诉后,北京四中院二审维持原判,驳回了上诉。

反思:实名认证,还需加强

这个案例让我们看到了实名认证的重要性。虽然游戏平台已经接入了防沉迷实名认证系统,但仍然有未成年人能够绕过系统进行充值。这说明,实名认证系统还需要进一步加强。

同时,这也提醒了家长们,要加强对未成年人的教育引导,让他们理性上网,避免沉迷游戏。毕竟,游戏只是生活的一部分,不能让它占据了孩子全部的时间和精力。

这个案例让我们看到了实名认证的重要性,也让我们反思了如何更好地保护未成年人的权益。希望未来,我们能够共同为孩子们创造一个健康、快乐的成长环境。